Qざえもん

Qざえもん最近、管理職を避ける人が増えているらしいね。二人はどう?

うーん、もちろんキャリアアップや自己成長の意味でで、管理職を経験したい気持ちはあるけど、忙しそうだし、責任が増えるから迷う部分もあるよね。

私も同じかも。最近は責任が増えるとどうしても、自分のプライベートが犠牲になりそうで、バランスがとれるか心配なの。

近年、多くの社員が管理職を避けたがる、という相談をよく受けます。

その背景には、管理職に伴うプレッシャーや責任の重さだけでなく、社員の人生観や価値観の変化があります。

特に、ワークライフバランスの充実を求める社員が増えており、出世を最重要視しない傾向が強まっているのは顕著な傾向です。

一方で、優秀な人材が管理職としてキャリアアップを目指すことも事実です。

このように、管理職を避ける人と積極的に目指す人との間での二極化が進んでおり、企業にとっては新たな課題となっています。

今回はその原因と解決策を一緒に考えていきましょう。

管理職になりたがらない理由

なぜ管理職になりたくないのか、まずはその理由を見ていこう。

責任の増加とプレッシャー

管理職になると、部下のミスをフォローし、プロジェクト全体の責任を負う必要があります。この責任の重さが、管理職を避ける大きな理由の一つです。例えば、管理職がプロジェクトの失敗に対して説明責任を負い、減給や降格のリスクを背負うことも企業によってはあります。このような責任の負の側面を理由に管理職を避けたがる方もいます。

報酬面のメリットが少ない

管理職になっても給与が大幅に増えるわけでいことで、昇進の魅力が薄れることもあります。特に、若手社員にとっては、残業代がなくなることや基本給が僅かにしか上がらないことで、昇進のモチベーションが下がる場合はあります。

ライフスタイルの多様化

ワークライフバランスを重視する傾向が強まり、管理職に求められる長時間労働やストレスを避けたいと考える人が増えています。特に、子育て中の社員や介護を必要とする家族を持つ社員にとって、管理職としての責任は大きな負担となります。管理職になることで、育児休暇など長期の休暇が心理的にとりにくくなることや、長期休暇後に復職しにくくなることなども理由となります。

逆にどんな人が管理職になりたいと思うのか。

逆に管理職になりたいという人は周りにいるかな?

多くはないけど、確かにいるね。成長意欲もそうだけど、すごく視点が高くて、自分の仕事や部署のことだけでなく、会社全体を経営視点で見れるような人に多いかも。

管理職になりたがる人の特徴

管理職になりたがる人や、管理職として活躍できる人は、一般的にハイパフォーマーと呼ばれる方が多いです。

成長意欲が高く、仕事のスキルやヒューマンスキルも優れています。

ハイパフォーマーは、自己成長意欲が高いことで、責任を負うことにも前向きです。

企業としては、ハイパフォーマーを増やすことは、管理職になりたい人を増やすことに直結します。

ハイパフォーマーを育成することで、将来の管理職候補を確保し、組織全体のパフォーマンスを向上させることができます。

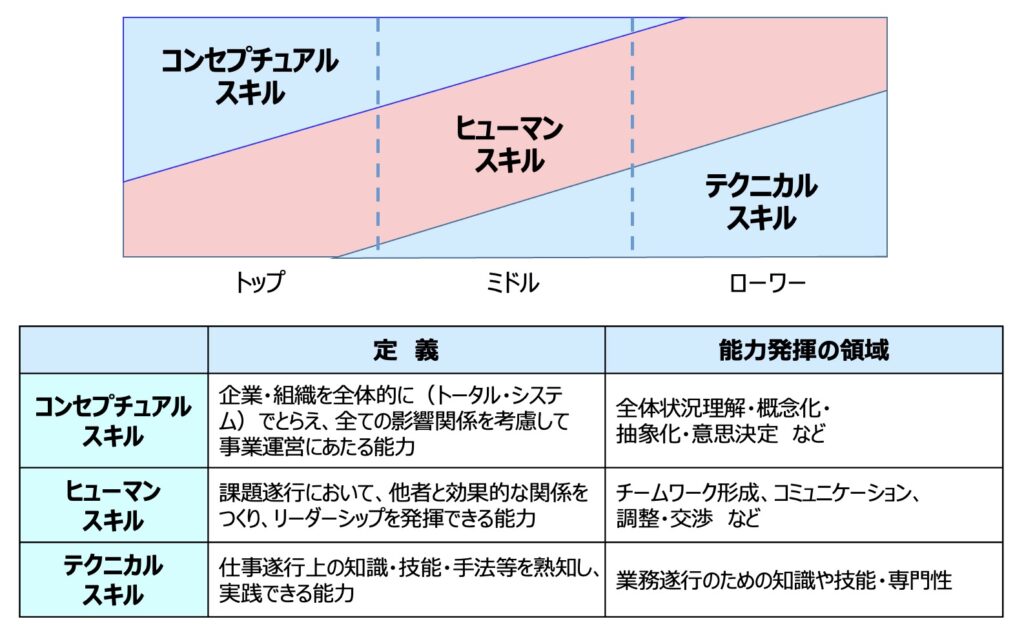

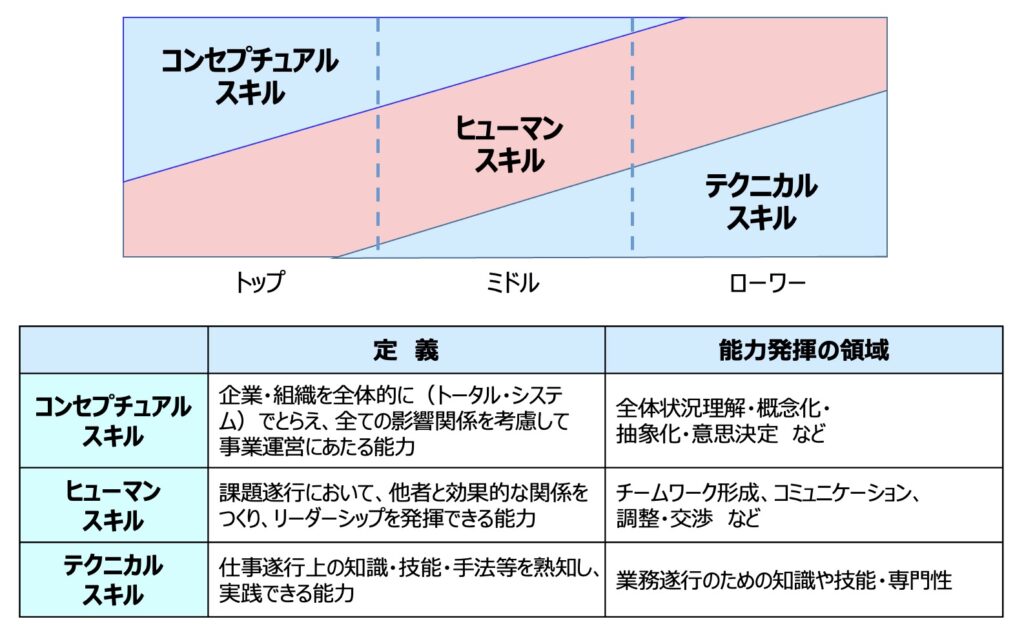

ハイパフォーマーの定義とカッツモデル

ハイパフォーマーを定義するためにはカッツモデルが役立ちます。

カッツモデルは、管理職に求められるスキルとして、テクニカルスキル、ヒューマンスキル、コンセプチュアルスキルの3つを挙げています。これらのスキルは、管理職が効果的に役割を果たすために不可欠です。

テクニカルスキル

テクニカルスキルは、具体的な業務知識や技術を指します。これには、業務の詳細な理解や専門的なスキルが含まれます。例えば、IT企業の技術部門のリーダーは、最新の技術動向を把握し、部下に適切な指導を行うことが求められます。

ヒューマンスキル

ヒューマンスキルは、人間関係の構築能力を指します。これには、コミュニケーション能力やチームワークのスキルが含まれます。例えば、プロジェクトマネージャーは、チームメンバーとの円滑なコミュニケーションを通じて、プロジェクトを成功に導くことが求められます。

コンセプチュアルスキル

コンセプチュアルスキルは、全体像を把握し、戦略的に物事を考える能力です。これが欠けると、部下の育成やチームの方向性を示すことが難しくなります。例えば、大手製造業のリーダーシップ研修では、コンセプチュアルスキルを磨くための戦略シミュレーションやケーススタディが取り入れられています。これにより、参加者は全体を見通す力を養い、組織全体の視点で意思決定を行う能力を高めます 。

管理職や経営層として活躍している、ハイパフォーマの特徴として、このコンセプチュアルスキルが特に高いことが特徴です。ではどうすればコンセプチュアルスキルが身につくのか考えていきましょう。

コンセプチュアルスキルを身につけるには。企業としてできること。

このコンセプチュアルスキルをいかに身につけるかが企業にとっても、従業員個人にとっても重要だよ。

部門間を超えたクロスファンクショナルなプロジェクトの推進

異なる部門や職種の社員が協力するクロスファンクショナルなプロジェクトを推進することで、社員は多様な視点やスキルを学び、コンセプチュアルスキルを磨くことができます。例えば、新製品開発プロジェクトでは、マーケティング、エンジニアリング、営業などの各部門が協力し合い、全体像を見据えた意思決定を行う必要があります。このような部門の垣根を超えたプロジェクトの経験を積ませることは、従業員のコンセプチュアルスキルをのばす貴重な経験となります。

継続的な教育とトレーニング

コンセプチュアルスキルを育成するためには、継続的な教育とトレーニングが必須です。

上記のような、実際にプロジェクトの機会が豊富にあればよいですが、そうでない場合は、トレーニングプログラムやワークショップを継続的に開催することも効果的です。

例えば、戦略シミュレーションやケーススタディを活用する研修プログラムは、実践的なスキルを身につけるのに効果的です。これにより、社員は理論だけでなく、実際のビジネス環境での応用力を高めることができます。

メンターや外部コンサルタントの活用

メンター制度を導入することで、経験豊富な管理職が若手社員に対して直接指導を行い、コンセプチュアルスキルを育成する手助けをします。例えば、定期的なメンタリングセッションを通じて、業務上の課題や戦略的な意思決定についてアドバイスを受けることができます。

社内の優秀なメンターになり得る人物が限らいてる場合は、外部のコーチやコンサルタントを活用することも有効です。

ただし、外部コンサルタントは貴社のビジョンや、経営方針、現場の状況などしっかり踏み込んで理解してくれる方を厳選するようにしてください。

自己啓発の奨励

社員自身が主体的に学び続ける姿勢を奨励することも重要です。例えば、オンラインコースや専門書の購入を支援する制度を設けることで、社員が自己啓発に取り組みやすい環境を整えます。自ら学び続けることで、社員はより広い視野を持ち、戦略的な思考能力を高めることができます。

企業文化の醸成

コンセプチュアルスキルを重視する企業文化を醸成することも重要です。例えば、戦略的な思考を促すためのワークショップやディスカッションの機会を設けることで、社員全体がコンセプチュアルスキルの重要性を理解し、それを実践に移すことができます。

まとめと結論

「管理職になりたくない」という現象の背景には、多くの理由がありますが、その対策としては社員個人の成長と企業の支援が不可欠です。

特に、ハイパフォーマーを増やし、管理職になりたいと思う社員を育成するためには、企業としては、そのためのサポートを惜しまないことが重要です。

意識的にコンセプチュアルスキルを育成する取り組みを強化することで、社員はより広い視野を持ち、戦略的に物事を考え、組織全体のパフォーマンスを向上させることができます。

社員一人ひとりが自己成長を目指し、企業全体がその成長を支えることで、より良い組織が形成されます。

悩みがあればいつでも相談してください。